Marxismo | Karl Marx politico: "I francesi hanno bisogno di essere battuti"

Karl Marx è noto come teorico e profondo analista del capitale, critico dell'ideologia e filosofo umanista, e più recentemente come fondatore del comunismo della decrescita. Tuttavia, raramente è considerato un politico. Tra le eccezioni figurano opere come il libro di Timm Graßmann del 2024 "Marx contro Mosca", in cui ricostruisce le riflessioni di Marx su una "politica estera della classe operaia", o il libro di Robin Blackburn del 2011 "Una rivoluzione incompiuta", sul rapporto di Marx con la guerra civile americana e la sua corrispondenza con Abraham Lincoln.

Inoltre, sembra esserci una mancanza di interesse per Marx come politico. Ciò è sorprendente, dato che il duo Karl Marx e Friedrich Engels è sempre stato politicamente attivo. Si sono trovati di fronte a una situazione altrettanto difficile, simile a quella della sinistra odierna: hanno dovuto sconfiggere una reazione autoritaria, cosa che, a causa della loro scarsa forza, ha dovuto essere ottenuta con una limitata cooperazione con i vacillanti difensori liberal-democratici del capitale – il vero principale avversario che spesso ha abbattuto il muro di protezione.

Nel suo elogio funebre per Marx, Engels onorò il suo amico e compagno scomparso non solo come scienziato, ma anche come rivoluzionario di professione. Contribuire al rovesciamento del capitalismo e alla liberazione del proletariato moderno, "quella fu la vera opera della sua vita", dichiarò Engels. Si riferì all'attività giornalistica di Marx, al suo impegno nelle organizzazioni politiche di Parigi, Bruxelles e Londra, nonché all'Associazione Internazionale dei Lavoratori (ILA), definendoli il "culmine della sua carriera". Ciò che distingueva entrambi i pensatori come politici era la loro analisi critica della realtà, un chiaro obiettivo politico e un senso realistico dei rapporti di potere e delle alleanze. L'attaccamento ai principi e il moralismo erano per loro estranei. Nella loro speranza di sopravvivere alla rivoluzione, non furono tuttavia immuni da numerosi errori di valutazione.

Leader comunisti democraticiMarx ed Engels si unirono per la prima volta alla Lega dei Giusti, che nel 1847 dibatté le posizioni del socialista Wilhelm Weitling. Weitling aveva auspicato una comunità dei beni, guidata da filosofi. Aveva dichiarato superflua la teoria, così come la lotta per una repubblica democratica. Weitling credeva che la rivoluzione sociale fosse immediatamente possibile, indipendentemente dalle condizioni economiche e dal livello di coscienza. Marx ed Engels rifiutarono tali posizioni; fondarono un Comitato di Corrispondenza Comunista a Bruxelles per influenzare il dibattito. E ottennero successo, poiché la sede centrale di Londra incaricò loro di redigere un programma, che fu adottato in un congresso nel giugno 1847, dopodiché il gruppo cambiò il suo nome in Lega dei Comunisti.

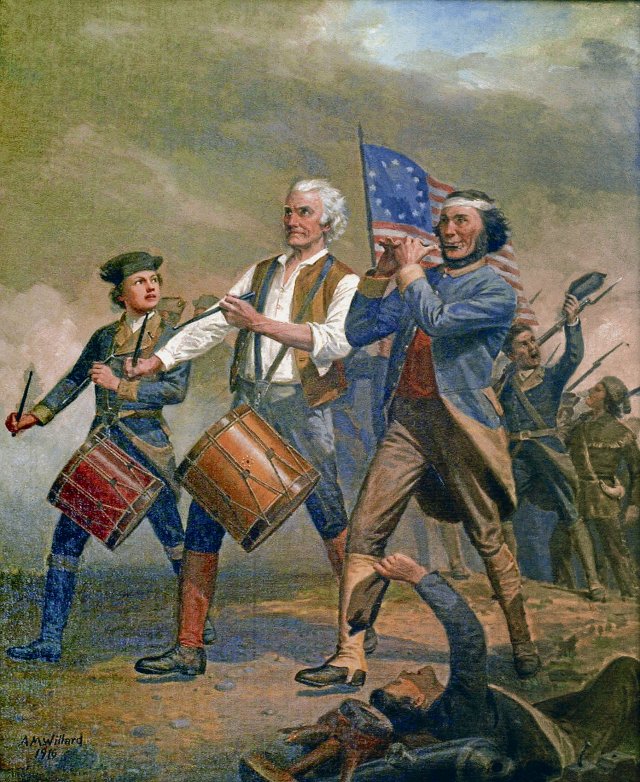

Nel marzo del 1948, Marx assunse la guida della Lega. I suoi quadri tornarono in Germania dopo le rivolte di Vienna e Berlino, con la prospettiva che una rivoluzione borghese, non proletaria-comunista, fosse imminente. Pertanto, Marx ed Engels si organizzarono a Colonia all'interno della Società Democratica borghese e di un'associazione operaia che contava diverse migliaia di membri e che fu presto sotto la guida di Marx. Marx pubblicò anche la "Neue Rheinische Zeitung: Organo della Democrazia", mentre Engels, artigliere addestrato, combatteva contro la reazione nel Baden.

Quando la rivoluzione fu repressa sul continente nel 1849, i due fuggirono a Londra e lavorarono in un comitato che sosteneva altri emigrati. Rimasero attivi anche nella Lega dei Comunisti e in un'associazione educativa operaia fino a quando, nel 1850, scoppiò una disputa perché Marx ed Engels non si aspettavano una ripresa della rivoluzione finché l'economia fosse stata in piena espansione. Ciò causò la scissione della Lega dei Comunisti e i due lasciarono l'associazione educativa. Tuttavia, dal 1852 in poi, essi stessi intravidero un'opportunità rivoluzionaria in ogni battuta d'arresto economica e in ogni conflitto internazionale. Un'altra differenza rispetto a molti altri emigrati era che speravano di riaccendere il fuoco rivoluzionario attraverso l'organizzazione segreta, l'attività clandestina e le rivolte armate. Marx ed Engels, d'altra parte, sostenevano il movimento operaio in Inghilterra, i cartisti, che lottavano per salari migliori, orari di lavoro più brevi e il diritto di voto, almeno per tutti gli uomini.

Per la rivoluzione proletariaAnalogamente a Rosa Luxemburg, per Marx ed Engels, riforma e rivoluzione non erano opposti, ma complementari. Marx scrisse che la legge delle dieci ore era il risultato di una "guerra civile più o meno nascosta tra la classe capitalista e la classe operaia". Classificò tutta la legislazione di fabbrica, che riguardava la salute e l'igiene, il lavoro femminile e minorile, come "la prima reazione consapevole e pianificata della società alla forma naturale del suo processo produttivo". Ai loro occhi, la lotta per la riforma era necessaria per prevenire la miseria, il collasso fisico, l'umiliazione quotidiana e la rassegnazione e, nel frattempo, per imparare a organizzarsi, ad agire e a comprendere che era necessario un cambiamento radicale.

Mentre altri esponenti della sinistra vedevano la salvezza nelle comuni e nelle cooperative, essi chiedevano una trasformazione della società nel suo complesso attraverso mezzi politici. Questa poteva provenire solo da una classe che non possedeva né denaro, né terra, né fabbriche, né macchinari, né materie prime – e quindi non aveva alcun interesse a che un'economia basata sulla proprietà individuale di tali mezzi di produzione continuasse a esistere, ma avrebbe sfruttato collettivamente il potenziale di nuove macchine e tecnologie. Ai loro occhi, il capitalismo, nei suoi eccessi, creava immensa miseria, distruggeva la natura e lasciava una scia di sangue in tutto il pianeta. Allo stesso tempo, tuttavia, la borghesia stava sviluppando la tecnologia e l'economia come prerequisito per superare la povertà delle società preindustriali e creare una società in cui tutti potessero svilupparsi liberamente, senza timori per l'esistenza materiale e con poco sforzo.

Secondo Marx ed Engels, una rivoluzione proletaria poteva avere successo solo se non si svolgeva isolatamente in un solo paese, ma quasi simultaneamente nei principali paesi industrializzati. Nel fare ciò, avevano in mente in particolare Inghilterra, Francia, Germania e Stati Uniti. L'organizzazione transnazionale era quindi essenziale, motivo per cui sostennero l'Associazione Internazionale dei Lavoratori (ILA), fondata dai dirigenti sindacali britannici nel 1864 e che esistette fino al 1876. Entrambi investirono tempo ed energie considerevoli in questa organizzazione per anni, trovandosi spesso in minoranza rispetto alle correnti riformiste e anarchiche.

Marx ed Engels vedevano le condizioni migliori per l'auto-organizzazione di massa dei lavoratori in una repubblica democratica con libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di riunione e suffragio universale. Già nel "Manifesto del Partito Comunista" del 1848, affermavano che la classe operaia, in quanto maggioranza della popolazione, avrebbe potuto ottenere la maggioranza alle elezioni e quindi utilizzare il potere statale per costruire una nuova società. Engels tornò su questa idea negli ultimi anni della sua vita, quando i partiti socialisti stavano ottenendo i loro primi successi elettorali. Ora considerava la lotta sulle barricate contro eserciti modernamente equipaggiati destinata al fallimento.

Ciò che li distingueva come politici era il loro senso della realtà. Erano estranei allo zelo basato sui principi e al moralismo.

Da un lato, era quindi essenziale sostenere le tendenze democratico-borghesi. Dall'altro, la classe operaia doveva organizzarsi separatamente e non abbandonarsi all'illusione che la borghesia potesse essere estromessa in modo non violento. Di fronte al pericolo rosso, la borghesia avrebbe preferito collaborare con i vecchi poteri del trono e dell'altare e favorire nuovi despoti come Napoleone III o Bismarck. Marx ed Engels coniarono per questa situazione il termine "bonapartismo", che i teorici marxisti usano ancora oggi per analizzare i movimenti autoritari e persino fascisti.

Politica estera della classe operaiaDa questa prospettiva, Marx ed Engels conclusero che la classe operaia dovesse anche perseguire la politica estera. La politica internazionale era un tema di primo piano nelle loro attività giornalistiche e politiche. La loro speranza era di sfruttare la rivalità tra le grandi potenze per annientare i principali nemici degli sviluppi democratici, in primo luogo lo zarismo e il regime di Napoleone III in Francia, senza risparmiare critiche ai governi britannico, prussiano o austriaco. Non avevano nulla a che fare con il pacifismo, ma speravano che gli scontri militari avrebbero innescato una nuova rivoluzione in Europa. Ancora nel 1878, Marx credeva che una nuova guerra turco-russa avrebbe potuto provocare un colpo di stato nell'Impero zarista. Erano contemporanei di guerre brutali e guerre civili, principalmente guerre coloniali europee. Marx scrisse dell'aggressione inglese contro Iran, Myanmar e Cina, delle cosiddette guerre dell'oppio, della rivolta dei Sepoy del 1857 in India e della rivolta dei Taiping (1851-1864) in Cina, e delle incursioni francesi e spagnole in Nord Africa.

La posizione sfumata di Marx ed Engels è notevole: analizzavano le rivolte come conseguenza necessaria dell'aggressione coloniale e condannavano le azioni barbariche degli europei, ma non idealizzavano i colonizzati come subalterni: i Taiping, scrisse Marx, erano reazionari, interessati principalmente al saccheggio e sfruttavano la popolazione. Gli inglesi gettarono la popolazione indiana nella povertà, rovinarono il paese con tessuti a basso costo e torturarono la gente per estorcere tasse. Nel frattempo, le strutture precoloniali erano anch'esse repressive e caratterizzate da comunità di villaggio patriarcali, dal sistema delle caste e dal dispotismo statale.

Marx ed Engels si batterono costantemente contro l'espansione russa, che consideravano sistematica. Persino durante la rivoluzione del 1848, invocarono una guerra rivoluzionaria per rovesciare lo zarismo. La repressione delle rivolte in Polonia e Ungheria confermò la loro convinzione che lo zarismo fosse il pilastro della reazione e un baluardo contro ogni sviluppo progressista. Nei decenni successivi, attaccarono l'avanzata russa nei Balcani e nel Caucaso e le timide difese di Inghilterra e Francia. All'interno dell'AIT, in seguito sorse una disputa con i seguaci dell'anarchico francese Pierre-Joseph Proudhon, poiché Marx ed Engels invocavano la solidarietà militante con gli insorti polacchi.

Seguirono in dettaglio la guerra di Crimea del 1853-1856, il primo conflitto moderno caratterizzato da trincee e guerra di trincea, navi corazzate e granate esplosive. Grazie al telegrafo, le notizie raggiungevano Londra nel giro di poche ore e i resoconti descrivevano la carneficina in tempo reale, mentre le fotografie servivano più che altro a fini propagandistici. Nella guerra civile americana del 1861-1865, Marx ed Engels si schierarono con gli yankee e contro i proprietari di schiavi. In Inghilterra, parteciparono alla campagna sindacale contro l'entrata in guerra dell'Impero a favore degli stati del Sud. Il fatto che i lavoratori inglesi rifiutassero l'intervento è degno di nota, poiché la mancanza di cotone dal Sud degli Stati Uniti portò alla chiusura delle fabbriche e quindi alla disoccupazione.

Visioni problematicheMarx ed Engels consideravano l'Inghilterra oggettivamente matura per la rivoluzione, perché si trattava praticamente di un mero scontro tra capitalisti e salariati, mentre in Germania dominava la piccola borghesia. Pertanto, Marx scrisse nel 1854: "La guerra tra le due classi che costituiscono la società moderna non ha assunto proporzioni così colossali e caratteristiche così pronunciate e palesi in nessun altro paese". Solo quattro anni dopo, tuttavia, Engels temeva che la classe operaia inglese stesse diventando "borghese". Contrariamente alle sue speranze, l'estensione del diritto di voto ai lavoratori nel 1867 non portò a una situazione rivoluzionaria, e nel 1882 affermò addirittura che i proletari stavano traendo profitto dal monopolio coloniale dell'impero. Lenin in seguito parlò di un'aristocrazia operaia, una classe materialmente satura, come base del riformismo, e Herbert Marcuse, in vista della società dei consumi del dopoguerra, ipotizzò che la classe operaia fosse integrata nel capitalismo. Oggi, i partiti di destra raggiungono la maggioranza relativa tra i lavoratori, mentre la sinistra è in ritardo. La concezione di Marx ed Engels si è rivelata errata su questo punto centrale: l'enorme produttività del capitale consentiva un ampio margine di distribuzione, e i movimenti di riforma potevano essere contenuti da concessioni materiali.

Marx ed Engels notarono criticamente che i proletari inglesi discriminavano i lavoratori migranti irlandesi. Pertanto, sostennero il movimento indipendentista irlandese nonostante le correnti reazionarie cattoliche. Il suo successo sarebbe stato un colpo devastante per i proprietari terrieri inglesi e avrebbe dovuto far riflettere i lavoratori inglesi. Chi aiuta a opprimere gli altri non può liberare se stesso, era il credo di Marx ed Engels, che applicarono ai tedeschi contro i polacchi, così come ai lavoratori bianchi in America contro gli schiavi neri.

Erano, tuttavia, razzisti antirazzisti: pur sostenendo l'uguaglianza razziale in linea di principio, ciò presupponeva che l'umanità potesse essere incasellata in tali categorie. Marx sostiene ne "Il Capitale" che esistono "peculiarità razziali", e osservazioni denigratorie si trovano ripetutamente in pubblicazioni e lettere. "Questo magnifico territorio è così sfortunato da essere abitato da un conglomerato delle più diverse razze e nazionalità, tra le quali è difficile dire quale di esse sia la meno capace di civiltà e progresso", scrissero Marx ed Engels nel 1853 a proposito dei Balcani. Quest'ultimo giustificò l'annessione della California descrivendo i messicani, a differenza degli yankee, come incapaci di sviluppare il paese.

Altrettanto problematico è il fatto che considerassero le nazioni come entità politiche indiscutibili, fondamento naturale di una formazione statale di successo e di uno sviluppo capitalista. Alle grandi nazioni veniva data la priorità, mentre i piccoli "frammenti nazionali" dovevano essere assimilati. A partire dalla rivoluzione del 1848, distinguevano anche tra popoli rivoluzionari come Ungheria, Italia e Polonia e popoli controrivoluzionari come Croati e Cechi.

I conflitti si stanno complicandoL'atteggiamento di Marx ed Engels nei confronti del Risorgimento italiano era ambivalente. In linea di principio, sostenevano questo movimento, che mirava a unire i vari stati della penisola in un unico stato nazionale. Tuttavia, rimasero scettici finché Napoleone III fu coinvolto. La Francia mosse guerra a fianco del Piemonte contro la monarchia asburgica, che governava l'Italia settentrionale. In cambio, Napoleone III ricevette Nizza e la Savoia dal Piemonte, cambiò schieramento e impiegò le sue truppe per proteggere lo Stato Pontificio, che comprendeva ancora l'attuale Lazio. Celebrarono Giuseppe Garibaldi come un grande stratega, ma lo criticarono come un pessimo politico e ammonirono che le condizioni sociali di sfruttamento feudale nel sud rimanevano immutate.

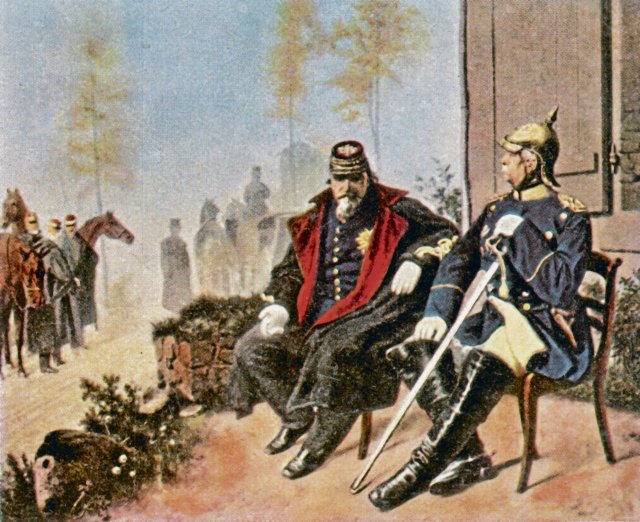

Nella guerra franco-prussiana, inizialmente si schierarono dalla parte tedesca: se la Francia avesse vinto, il bonapartismo si sarebbe consolidato per anni e la Germania sarebbe stata distrutta, con la conseguenza che nessun movimento operaio indipendente avrebbe potuto svilupparsi perché "la lotta per l'unità nazionale assorbe tutto", come scrisse Engels a Marx il 15 agosto 1870. Se invece avesse vinto la Germania, il bonapartismo francese sarebbe stato distrutto: "L'eterna disputa sull'unità tedesca sarebbe stata definitivamente eliminata, gli operai tedeschi avrebbero potuto organizzarsi su una scala nazionale completamente diversa da prima, e i francesi, qualunque governo potesse succedervi, avrebbero certamente campo più libero che sotto il bonapartismo". In questo senso, Marx aveva già scritto a Engels: "I francesi hanno bisogno di essere battuti".

All'inizio di settembre del 1870, Napoleone III e il suo esercito furono sconfitti a Sedan e la repubblica fu proclamata a Parigi. Marx ed Engels si schierarono a favore di un sistema più progressista. Chiedevano una pace senza annessioni. Engels descrisse le atrocità dell'esercito tedesco, che massacrò civili e incendiò villaggi. In quanto esperto militare, si dice che abbia persino elaborato un piano di campagna per la Francia per difendersi dalla Germania prussiana.

La rivolta di Parigi del 18 marzo 1871 cambiò nuovamente radicalmente la situazione. Marx ed Engels sostennero ora i Comunardi contro la Repubblica in modo solidale, dopo aver avvertito che le rivolte isolate erano destinate al fallimento. Marx vide nella Comune di Parigi, vicina al modello dei consigli, la futura forma di democrazia socialista e riconsiderò l'idea che il potere statale potesse essere semplicemente assunto. Dopo la repressione della Comune, organizzarono nuovamente gli aiuti per i rifugiati.

Ciò che Marx ed Engels farebbero oggi rimane ovviamente una speculazione. Ma dalle loro posizioni all'epoca, si potrebbe concludere che probabilmente considererebbero il settarismo e la rievocazione dei gruppi rossi con disprezzo e scherno, e castigherebbero coloro che entrano nei governi borghesi come soci minori e si comportano come capitalisti ideali. Non celebrerebbero i movimenti islamisti reazionari come resistenza, né abbraccerebbero regimi autoritari come quelli di Russia, Cina o Iran, né innalzerebbero la bandiera della pace davanti a loro. Avrebbero fatto a pezzi il termine "mondo multipolare" e avrebbero invece parlato della competizione internazionale tra stati e capitale nel XXI secolo.

nd-aktuell